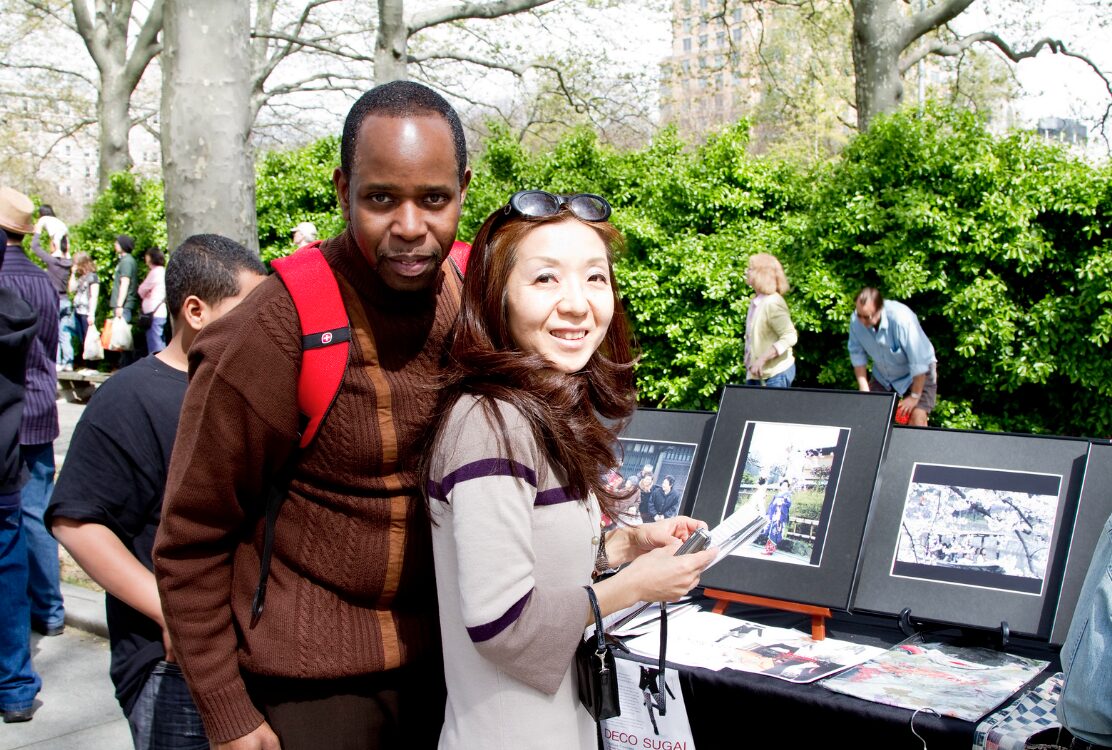

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭のTIME’Sの展示会場では、マーティン・パーが写した「京都のオーバーツーリズム」の写真がスライドで紹介されていました。

正直なところ──

50年近く京都に暮らす私の目に映る“オーバーツーリズムの京都”とは、少し違っていました。

京都の景観が崩壊している原因は、オーバーツーリズム以外に、中国人の投資活動にあることが見落とされてます。

それでも、彼の視点と写真に触れたことで、

これから私がカメラを通して何を伝えるべきか、どんな京都を記録していくべきか、

その方向性が明確になったのです。

これは大きな気づきであり、大きな収穫でした。

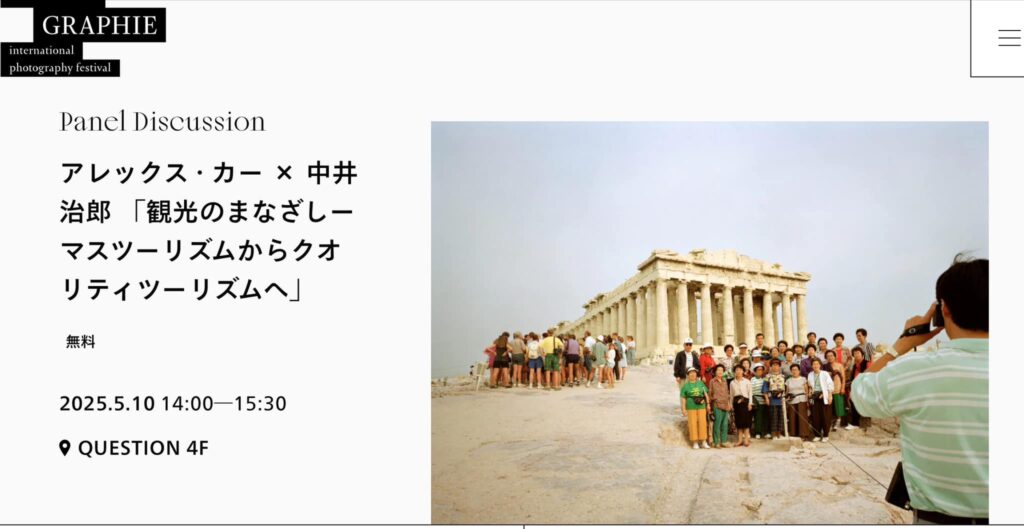

マーティン・パーの展覧会「Small World」の関連イベントとして、古民家改修の専門家であり、 京都先端科学大学教授のアレックス・カー教授と文教大学国際学部 専任講師である中井治郎氏、モデレーターにKYOTOGRAPHIE共同創設者の仲西祐介氏による、オーバーツーリズムについて、その最前線である京都を起点に、地域としてのアイデンティティや「京都らしさ」を求める外部からのまなざしを通じて考えるディスカッションが開催されました。

京都の景観崩壊は、「オーバーツーリズム」だけが原因ではない。大事な点が見落とされています。

京都の景観を護るべき行政が見落としていることは、地元住民の暮らしと文化の持続可能性、そして経済優先の再開発に対する規制の甘さです。

景観条例があるにもかかわらず、高層ホテルやマンションの建設が進み、昔ながらの町家が次々と取り壊されている現実があります。外国人観光客向けの施設や外国人起業家の投資活動ばかりが優先され、地域の人々の生活環境や伝統的な景観が軽視されているのです。これでは、京都本来の魅力が損なわれてしまいます。

行政は、地元の住民が誇りを持って暮らし続けられる都市計画を打ち出すべきです。このような視点の欠如こそが、京都の景観崩壊の真の原因ではないでしょうか。

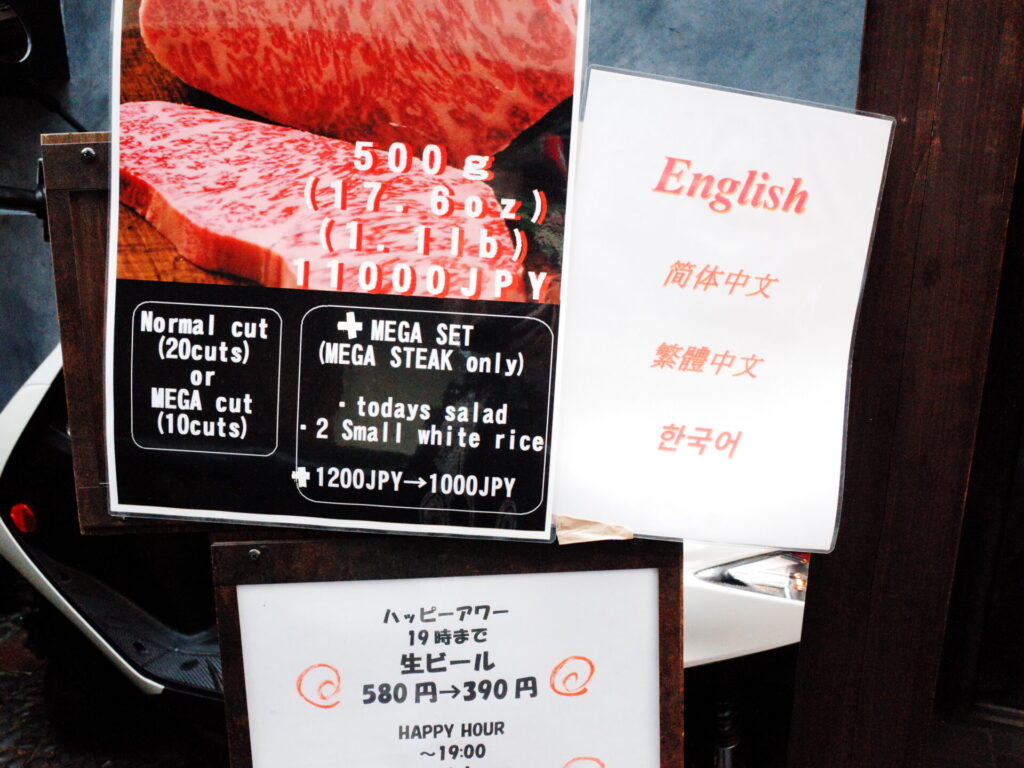

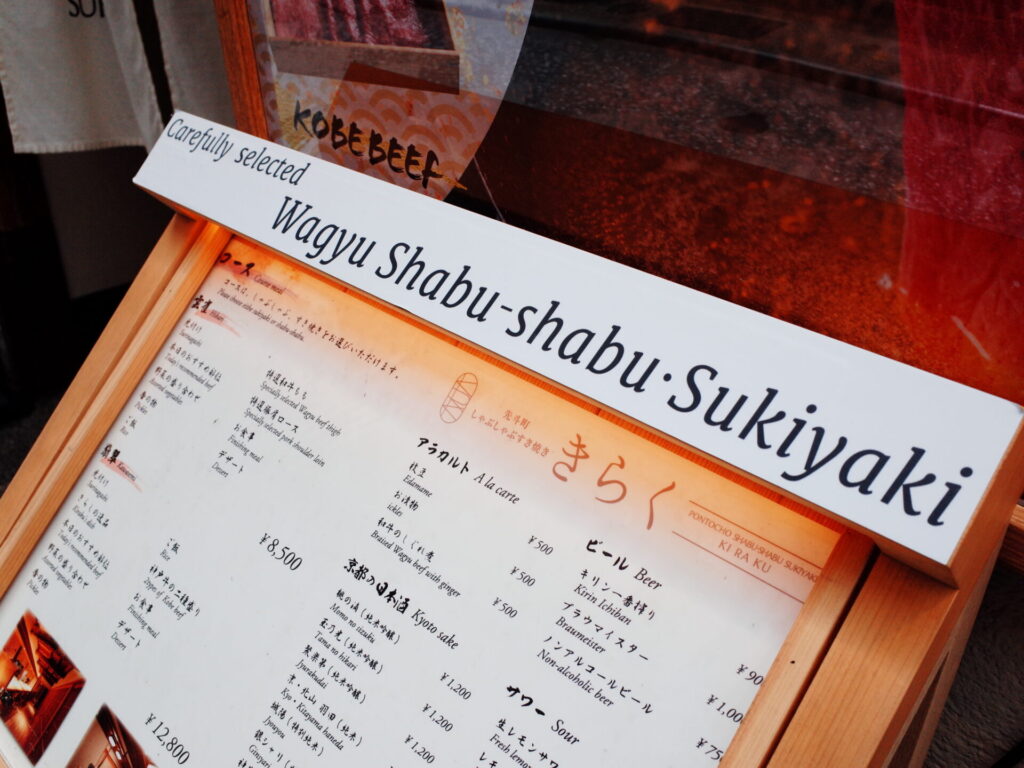

京都の花街の一つである先斗町でも、景観崩壊が進行しています。

先斗町はの「本来の姿」は、水運と商業の要所、そして町人の生活空間として始まりました。

- 鴨川と高瀬川に挟まれた水運の拠点

江戸時代初期、鴨川と高瀬川の間にある細長い土地に開発されたのが先斗町です。

ここは川を利用した水運が盛んな場所であり、物流と商業の通り道として重要な役割を果たしていました。 - 町人の町

初期の先斗町は、今のような花街ではなく、町人や商人が住む町並みでした。倉庫や商店が並び、鴨川を利用した輸送や物資の集積地として賑わっていたのです。

江戸中期以降、幕府の政策で四条河原の芝居小屋がこの地に集められ、芝居と茶屋が融合する形で花街化していきます。芸妓文化が花開き、現在のような風情ある町並みと文化が形成されていった。

インバウンドによる先斗町の「環境汚染」とは、単なる自然環境の汚れだけでなく、文化的環境や住民の生活環境も含めて破壊されるという、広い意味での「環境悪化」です。風情ある先斗町が、短期的な観光消費に振り回される構造には、根本的な見直しが求められています。